最低資本金をクリアーしていますか?

先の商法改正で、最低資本金制度が導入され、平成三年四月一日から、資本金が株式会社で一〇〇〇万円以上、有限会社で三〇〇万円以上となったことはご存知でしょう。

この最低資本金制度は五年間の猶予期間が認められているため、平成八年三月三一日までにこれをクリアーすればよいのですが、この猶予期限まで残すところ二年弱となりました。

この猶予期間中に最低資本をクリアーできないと、国から「解散」の警告を受け、二か月以内に増資や組織の変更(株式会社を有限会社に、また、資本金三〇〇万円未満の株式会社と有限会社は個人企業にすること)ができないと解散させられてしまいます。もっとも、解散させられても、更に三年以内に会社継続の特別決議をし最低資本をクリアーすれば、会社を継続することができます。しかし、それでは外聞も悪く、取引先や金融機関等の信用を失いかねません。

ですから、まだ最低資本をクリアーされていない会社は、平成八年三月三一日のタイムリミットをにらみ、そろそろ真剣に最低資本まで増資することを考えなければなりません。

そこで、今回は、とくに株式会社の増資方法について簡単に紹介してみたいと思います。

増資の方法には、次のとおり、有償増資(増資分の資金を現実に支出するケース)と無償増資(増資分の資金を現実に支出しないケース)とがあります。

1 有償増資

一〇〇〇万円に満つるまで新株を発行し、その分の出資を現実に行なう方法です。

たとえば、資本金三〇〇万円の株式会社の場合には、七〇〇万円に相当する新株を発行し、その出資を受けることになります。

ただし、この方法には、場合によって問題があります。それは、株式会社の増資では資本を一度に四倍を超える額にできないという商法上の制限があることです。たとえば、資本金二〇〇万円の会社は一度に八○○万円を超える増資ができません。そこで、最低資本一〇〇〇万円をクリアーするためには、二度の増資手続が必要となってしまいます。

2 無償増資

これには、法定準備金の資本組入と配当可能利益の資本組入とがあります。この場合には新株発行が不要であり、手続的には比較的容易です。

しかし、小さな会社では殆ど資本準備金の積立てがなされていないでしょうし、また、配当可能利益が増資分に相当するほど好実績の会社も少ないと思われますので、実際には、この方法で最低資本をクリアーできるケースは稀かもしれません。

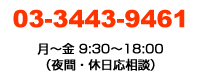

以上、骨子だけ紹介いたしましたが、商法の規定はなかなか詳細ですので、詳しいことは専門家にご相談のうえ、あなたの会社に合った増資の方法を考えるべきでしょう。

○注 その後、平成一八年の会社法改正で、有限会社も株式会社になり、最低資本金一円となりました。

株主代表訴訟

Q 株主代表訴訟とは何ですか。

A 取締役や監査役が会社に対して責任を負担していながら会社がその責任を追求しないような場合に、株主が会社に代わって会社のために訴訟を提起することをいいます(商法二六七条)。この制度は以前から存在しましたが、平成五年の商法改正で訴訟のための手数料(訴状に貼付する印紙代)が一律八二〇〇円と定められました。その結果、手数料が高額になるという株主代表訴訟の問題点の一つが是正され、にわかに注目を集めるようになりました。

Q この訴訟で追求できる取締役の責任にはどのようなものが含まれますか。

A 特に制限はないというのが一般的な見解です。よって、取締役が会社に対して負担する諸々の責任の追求が可能です。例えば商法二六六条一項五号は、取締役が法律違反行為をした場合の損害賠償責任を定めています。そして、これにはいわゆる取締役の善管注意義務違反や忠実義務違反の行為が含まれるというのが実務の大勢ですので、取締役が不合理な経営判断を行い会社に損害を生じさせた場合にも取締役の損害賠償責任が問題となり、それを株主が代表訴訟によって追求しうることになります。

Q 代表訴訟を提起する株主にとってどのようなメリットがあります。

A 株主代表訴訟は会社のために行う訴訟です。つまり、損害金の支払いが裁判で命じられても、その支払先は訴訟を遂行した株主個人に対してではなく、あくまで会社に対してとなります。その意味では株主には訴訟を提起する直接的なメリットは存在しません。訴訟遂行によって会社が健全化し、それが株価や配当金の支払いに反映するという間接的な利益が生じるだけです。

Q 取締役としては日頃からどのような点に留意すべきですか。

A 基本的には誠実かつ慎重に職務を執行することに尽きますが、例えば取締役会議事録を詳細に作成しておくとか、内部的な監査機能を日頃から充実させておくことが大切です。また、裁判例の中には、「会社の規模、事業の性質、営業利益の額等に照らし、その事業によって回復が困難ないし、不可能なほどの損失を出す危険性があり、その危険性を予見することが可能である場合には、その事業を避止する義務」が取締役に存在するとして、慎重な経営姿勢を求めたものもありますので注意が必要です。

Q 代表訴訟を提起された場合、会社の顧問弁護士に依頼することはできますか

A できません。この裁判は会社が取締役に対し有する請求権を株主が会社に代わり行使するものであり、会社の顧問弁護士が取締役の訴訟代理人となることは原則的には許されないこととなります。

Q 保険制度はありますか。

A 会社役員賠償責任保険があります。これは日頃から保険料を支払っておき、万一、取締役に責任が生じた場合には、その取締役が保険金の支払いを受けることができるという内容の保険です。ただし、保険料自体が高額であることや、保険金の支払いが免除される免責事由が数多く存在するなどの問題点もあり、注意が必要です。

非嫡出子の相続分

非嫡出子とは婚姻外の父母から出生した子のことをいいます。民法では、非嫡出子の相続分は婚姻関係にある父母から出生した子、すなわち嫡出子の二分の一とされています。

これを具体的に説明しますと次のようになります。

例えば、図のようにA男とB女が婚姻後にYが誕生し、その後A男と甲女との間に婚姻外の子であるXが出生した。また、甲女が、Xが出生する前に乙男と離婚しており、離婚前に嫡出子Zが出生している場合に、Xの相続分について考えてみましょう。

これを先程の民法の規定にあてはめますと、Xから見て父親であるA男が死亡した場合の相続については、Xは非嫡出子であるからその相続分は嫡出子であるYの二分の一となります。そればかりか、Xからみて母親である甲女が死亡した場合の相続についても、Xはやはり非嫡出子となり、嫡出子であるZの二分の一の相続分しか認められません。

これは、同じ兄弟でありながら、親の相続に関し、非嫡出子は嫡出子に比較して不利な取扱いを受けるもので、この民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法一四条に違反するのではないか問題となりました。この点に関し、従来の判例は、民法が正当な婚姻関係を尊重し、適法な婚姻関係に基づく家族関係を保護するという趣旨があることを認め、民法の規定は、憲法一四条に違反しないと判断していましたが、最近東京高等裁判所の判例で違憲の決定がなされました。

その理由を要約すると以下のとおりです。

民法が非嫡出子と嫡出子との間で相続分に差別を設けても非嫡出子の出現を抑止することはほとんど期待できない。又、非嫡出子の方からすれば、自分の父母が適法な婚姻関係にあるかどうかはまったく偶然のことにすぎず、自分自身ではいかんともしがたい事由である。このような本人の意志や努力によってもいかんともしがたい事由によって不利な取扱いを受けることは極めて不当な差別であり合理的な理由は見い出せない。

さらに、先程ものべたように母が法律婚により嫡出子を設けて離婚した後事実上の婚姻により子を設けた場合には、その母の相続についても嫡出子と非嫡出子とが差別される結果となり、これでは、民法の規定が本来意図していた法律婚家族を保護するという趣旨を越えてしまう結果となる。

以上のような理由から非嫡出子と嫡出子の相続分に差別を設けた民法の規定は違憲とされたのです。

この判例は高裁レベルのもので最高裁で違憲とされたわけではありませんが、実際の遺産分割の中でもこの判例の趣旨は十分生かされていくものと思います。